こんにちは、にびたしです。

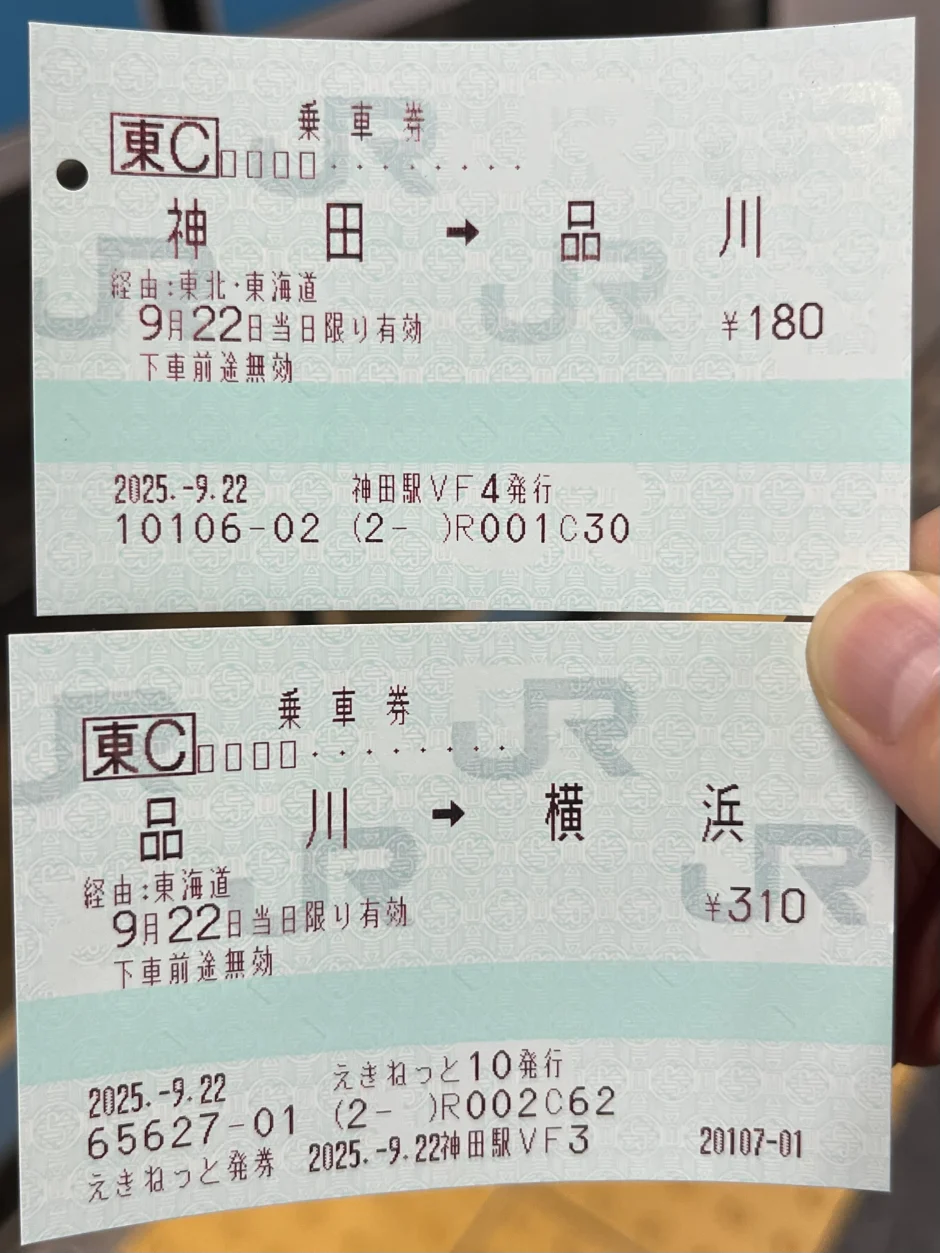

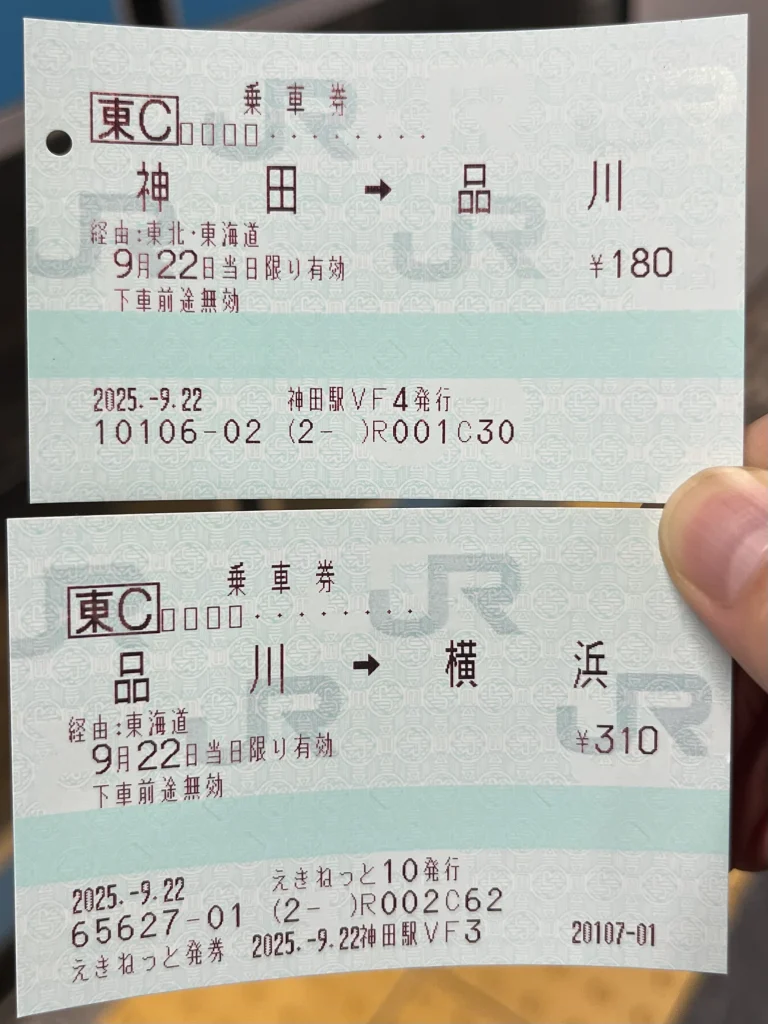

神田→横浜を普通にICカードで乗ると運賃は571円です。これを「神田→品川」「品川→横浜」のように品川で分けてきっぷで買うと、180円+310円=490円です。つまり、分けた方が安くなります。同じきっぷ同士で比べるなら、神田→横浜の580円からなんと90円も安くなります。実に15パーセントオフです。

賃率と分割乗車券

なぜこんな現象が起こるのかというと、JRの運賃ではエリアごとに「賃率」が異なるからです。具体的には、都心部に近づくほど安くなりがちです。

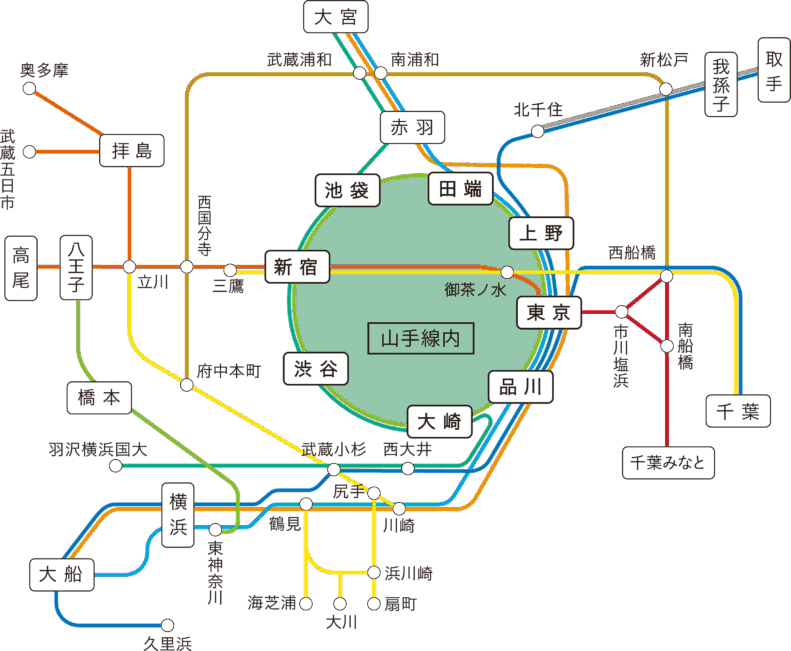

JR東日本では「山手線内」<「東京の電車特定区間(E電区間)」<「幹線」<「地方交通線」の順に賃率が上がっていきます。都市部の利用なら、「山手線内」、「東京の電車特定区間」、「幹線」のどれかを通ることになるでしょう。下図の緑の部分が山手線内、それを包含する全ての範囲が東京の電車特定区間で、この外側が幹線です。

同じ11km乗った時、山手線内で完結する場合は210円、東京の電車特定区間で完結する場合は230円、幹線では240円と、賃率が上がっていくのがわかります。でも実際は、山手線内で「完結」したり、東京の電車特定区間で「完結」したりせず、その外側の区間にまたがって(はみ出て)利用することも当然あります。

このときどちらの賃率が適用されるかというと、高い方です。つまり、山手線内をはみ出す利用では全区間が東京の電車特定区間の賃率で計算されます。同様に、電車特定区間をはみ出す利用では全区間で幹線を利用したものとして計算されます。

これってなんか少し損した気がしませんか?

実際、少なからず損になることがあるのです。

神田→横浜(30.1km)では、神田→品川が山手線内にあたりますが、全区間を電車特定区間として計算します。

もし仮に全区間が山手線内なら31~35kmのきっぷ運賃=500円のところ、実際は電車特定区間なので31~35kmのきっぷ運賃=580円が適用されます。

話が長くなりましたが、「賃率の高いエリアにはみ出たことで運賃が跳ね上がる」という仕組みがわかったと思います。

さて、これを裏返すと「エリアの境界できっぷを分けて買えば、賃率の低いエリアを最大限活かせる」ということになりますね。

実際のきっぷは初乗り運賃150円で、普通は分ければ分けるほど高くなっていくので、ちょっと区間を分けるだけでそんなうまい話があるのか?という気もします。

先ほど述べたように、山手線内の境界となる品川できっぷを分けてみます。

神田→品川(8.1km)の分は山手線内の7~10kmのきっぷ運賃=180円です。

残り、品川→横浜(22.0km)の分は東京の電車特定区間の21~25kmのきっぷ運賃=410円、と言いたいところなのですが、この区間は310円です。

品川~横浜間は京急と競合しています。この区間、京急では320円です。もし賃率通り馬鹿正直に410円できっぷを売っていたら、誰もJRに乗らないですね。京急に限らず、私鉄と競合するこのような区間はいくつもあります。そのため、賃率によらず特に割安な運賃を設定している、特定区間(東京地区)という区間があります。

特定の組み合わせの”駅間”の利用では、私鉄と競合するので、通常の「何キロだから賃率に照らし合わせていくら」、というのではなく、名指しで有利な運賃を決めてしまおうという制度です。このため、品川~横浜間は310円と特別に決まっています。

話を再度戻して、神田→横浜は通常「東京の電車特定区間」で580円のところ、神田→品川を賃率が非常に低い「山手線内」で180円、品川→横浜を私鉄との競合による「特定区間(東京地区)」で310円のようにきっぷを分けて買えば、ダブルで運賃を下げることができ、結果的に90円得するというわけでした。

運賃は距離が短いほど割高になるので(きっぷの初乗り運賃が150円)、普通は目的地まで通しで買うのが一番安いです。2枚以上に分けた途端、初乗り運賃がもう1回余計にかかりますから、よほどのことがない限り不利になります。先ほどの例でも、品川→横浜の運賃が賃率通り馬鹿正直に410円となっていたら、180+410=合計590円で、普通に580円で通しのきっぷを買った方が安くなっていました。

今回の場合なぜ分割した方が安くなるのかという答えとしては、分割した片方のきっぷに低廉な賃率を適用でき、もう片方のきっぷに特定運賃(私鉄との競合による特別に割安な運賃)を適用できたからということになります。

分割乗車券はセーフなのか

安くなるからといって、いわゆる分割乗車券のようなトリッキーな買い方をして良いのでしょうか。また、それを使うのはセーフなのでしょうか。

答えはセーフです。ただしJR的には歓迎ではありません。

JRとしては「きっぷは正しく目的地まで」買ってほしいと考えています。制度の綾で数十円節約する買い方ができてしまうとはいえ、電車に乗るたびにきっぷをちょこまかと分割購入し、券売機に列を作ってほしいはずがありません。

また、結果的に分割購入・使用の妨げとなるような障壁もあります。

購入時でいえば、分割した2枚目が買えないパターンの存在です。

A駅→C駅のきっぷをA→B、B→Cのように分割したいとき、まずA駅の券売機でB駅までのきっぷを買うでしょう。次にB駅→C駅のきっぷを買うことになりますが、買おうとすると券売機に「ご指定の内容はお取り扱いできません。おそれいりますが係員のいる窓口におたずねください。」などというふざけた表示が出ることがあります。

他駅発の(A駅発でない)、比較的近距離の乗車券を買おうとした時に出ることがあるみたいです。

実際、神田駅の券売機で神田→品川のきっぷを買った後、品川→横浜のきっぷを買おうとしたらこうなりました。

一応改札の係員さんにその旨を申告したら、「そんなはずはない」みたいな反応で一緒に再度券売機まで行って試す羽目になりましたが、やっぱりダメでした。駅員さんでさえいけると思っていたわけで、券売機の挙動というのは本当に難しいです。そもそも品川→横浜なんて特急も停まるありふれた区間なわけで、かつ初乗りみたいな距離でもありません(電車特定区間なら410円の運賃がかかるような距離)。なんで発売制限をかけているのか謎でしかない。

こうなったらクソめんどくさいですが奥の手を使うしかありません。

上のきっぷと下のきっぷの下部を見比べると、同じく神田駅と表記があっても、下の方には「えきねっと10発行」「えきねっと発券」と追記があるのがわかります。品川→横浜のきっぷは券売機で直接買えなかったので、えきねっとで乗車券のみ予約・決済をして、発券だけ券売機で行ったのでした。こんなことをしてまで数十円節約したいかと言われたら人によって意見が分かれるでしょうが…

思うように分割乗車券が買えない場合があることは示したとおりですが、利用も少々めんどくさいです。それは降りる時。

乗る時なんてA→Bのきっぷを自動改札機に通せばいいですが、降りる時は「A→B」「B→C」の2枚のきっぷの回収を受けなければいけません。自動改札機に両方とも突っ込めばいいだろとか思うのですが、これができないんです。係員さんのいる改札窓口に行って、「Aから来ました」などと言って2枚のきっぷを提出し、目視で確かめてもらうことになります。毎回毎回これをやるのはめんどいですね。

さらに、「きっぷは正しく目的地まで」の原則を逸脱しているので、不利に感じる取扱いを受けることがあります。例えばきっぷが不要になった時(自分の都合で使用を取りやめるとき)、券売機や窓口で払いもどすことになりますが、この時の手数料は1枚220円です。無駄に2枚に分けたことで、220円で済んでたはずの手数料は440円になります。輸送障害で振替輸送などを使うときも、きっぷの効力が分かりにくいですし、改札の係員さんの咄嗟の判断で間違った案内をされてしまうリスクもありえます。

よって、分割乗車券は頭を使うとお得に買えるが、買うのも使うのも一癖ありでめんどくさい、という話でした。

おまけ: 山手線内とE電区間と一部の特定区間はなくなる

分割乗車券がお得になるのは賃率が違う区間をまたぐ時、という話をしましたが、JR東日本は2026年3月の運賃改定で「山手線内」「東京の電車特定区間」というエリアを廃止します。これらのエリアは繰り下がって「幹線」になり、賃率も上がるということです。さらに同時に、幹線は幹線で大元の賃率を上げますから、東京の電車特定区間の内側で移動をしていた人にとっては「安い賃率がなくなる」「移行先の賃率も同時に見直し」でダブルで値上げの影響を喰らうこととなり、大打撃です。改定後の運賃で分割乗車券のうまみを享受することはほどんど困難になるでしょう。

私鉄との競合で特別に安い運賃を設定していた「特定区間(東京地区)」についても、一部の駅間で見直し=廃止がされます。今まで特に安くなっていた区間が、普通の幹線としての「馬鹿正直な」計算に回帰するということです。